高中部开展“学生生涯规划”系列讲座,让我开讲第一课。

近年来,我校高中毕业生全面发展,出口非常多元。录取专业领域多达35+,涵盖生物医学工程、神经科学、信息工程、金融、市场管理、经济学、教育、电影、体育管理、动画、心理学等多元专业选择。和学生们聊生涯规划,我想先提三问。

范校长和学生们在一起

当年轻人在为生涯规划迷茫时,我建议可以去看看一个很火的短视频,里面有段让很多学汉语的外国人懵圈的话:“你要是行,干一行行一行,一行行行行行,你要是不行,干一行不行一行,一行不行行行不行。”

检验一个人行不行的“试金石”往往就是他在遇事不顺时的反应。

我国首位诺贝尔医学奖获得者屠呦呦在上世纪60年代开始研究疟疾的有效疗法。彼时,对抗疟疾的“523项目”启动,屠呦呦成为中医药协作组的组长,37岁的她带领团队,调查了2000多种中草药制剂,从640种药方中将青蒿定为首选。这期间,曾有长达4年的时间,毫无进展。她曾在反复的提取实验中,吸入过量乙醚,患上中毒性肝炎,但她从未放弃。

让人敬仰的科学家坚韧不拔,成长中的学生身上也有一股子“韧劲儿”。2023届毕业生张莫涵曾面对申请路上最大的“绊脚石”——英语。为了跨越语言的障碍,他5点多就起床,第一个到教学楼把楼道的灯打开,自己在教室背单词、复习长难句、做阅读理解题,雷打不动地坚持了一年多。从不理想的首考起步,他冲考八次,最终拿下托福113的高分,在早申阶段就获得了梦校范德堡大学的录取。莫涵的英语老师感叹到:“以这样的韧劲,他不逆袭谁逆袭!”

无论是通过阅读了解的中外名人,还是身边成功的朋友、教过的优秀学生,观察他们,我惊讶地发现,所有能成事的人都有一个共同特点——无论他们做什么,一旦确立目标,都有一种“遇事不顺不服输、不干好不罢休”的韧性,他们能够持之以恒、坚忍不拔地专注于目标努力,直到目标达成。

持之以恒、坚忍不拔的品质是事业成功的助推器。

和孩子们一起经历了一届又一届申请季,我发现,国外大学审视申请者提交的课外活动资料时,同样非常注重“持之以恒”的品质。申请者参与的实践活动不一定要“惊天动地”,但最好“细水长流”,并在这个持续的过程中不断付出热情和努力,克服挑战,解决问题。

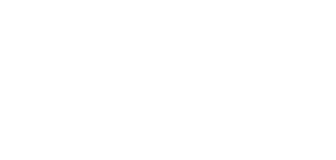

我校被美国常春藤大学布朗大学环境工程专业录取的薛小康同学从高中时就坚持带着环保社团的成员去中关村捡垃圾,大学期间他依然在坚持这项环保小善举;被加州大学洛杉矶分校教育学专业录取的管延霖同学连续三年暑假去河南农村小学支教;被美国顶级商学院录取的曹雅涵同学2016年创办“锦绣传说”,连续多年支持苗族蜡染,如今,社团活动还在传承中继续……

高中学生多年坚持于一项公益活动

这种持之以恒、坚忍不拔的品质如何培养呢?叶圣陶先生说,“教育的本质是培养习惯。”

培养品质,不能靠大道理,要靠小习惯。好习惯,真的是可以改命的。当年,我被分到体育班,从小体弱的我跟着体育生一起跑步,一跑就是三年,最后1500米测试,我跑了5分5秒。三年跑下来,身体上啥毛病也没了,而且跑步让我有了做任何事都坚韧不拔的劲儿,正是这股劲儿,成为了我生活和事业的重要精神支点。回顾我的职业经历,每次面对挑战、冲破阻碍的韧劲都得益于初中时养成的跑步习惯。

学生坚持每天跑步锻炼

运动习惯的加持,让很多同学实现了学业上的自我突破。我校被加州大学伯克利分校录取的王浩程同学在毕业时分享了他的感受:“在体育锻炼的过程中历练自己精神上的“韧性”,这种品质对于追梦世界顶级名校的我们来说,至关重要。”

高二下学期是学生们压力最大的时候,当年,王浩程同学一口气报了8门AP,每当他感觉自己快承受不了的时候,就会冲进学校操场,开始全力向前奔跑。他分享说:“我当时感觉身体越来越累,但大脑却越来越放松、专注。之后,我都会定期抽出一段时间来锻炼身体,这样不但没有浪费时间,反而让我更有效率,也让我挺过了那段学业压力繁重的时期。”我相信,运动的习惯也会在未来的职业路上给予他源源不断的动力。

2019届毕业生靳京在21世纪校园度过了十二年时光,曾是校篮球队的活跃成员。靳京一直有“爬藤”的志向,高中毕业被威斯康辛麦迪逊大学录取后,他没有忘记自己曾经的藤校梦,他在大一努力适应美国大学,发奋读书,终于以优秀的GPA和SAT成绩在大二成功转校康奈尔大学。在一次校友给母校的新年寄语中,靳京分享到:“离开母校后,最怀念的还是每天早晨的跑步,让我在繁重的学习任务下保持充沛的精力。”我相信,靳京坚守“爬藤”梦想不放弃,最终达成目标,他一定从运动的习惯中汲取了能量。

通过建立一种好习惯培养一种优秀品格,不是件容易的事。最开始的七天会很痛苦,但只要突破了瓶颈,坚持下来,好习惯就会源源不断地给予你成长的养分。所以,我跟大家分享“21天效应”——一个人的新习惯或者新理念要得以巩固,至少要经过21天的时间。无论是养成跑步、阅读还是其他习惯,在你经历无数次“21天的轮回”后,一定会由量变产生质量,一定能深刻体会到身心发生的积极改变。

范校长给高一学生谈习惯养成

将这种能量迁移到任何一种职业领域,你都将成为佼佼者。

生涯规划是长线规划,贯穿个人发展的始终,在青少年时期,“立志”是启动生涯规划内驱力的关键因素。

一个人的志向会受到时代社会大环境的影响,会受到家庭的熏陶,也会在学校教育中潜移默化地形成。我们学校在小学部树立了5个名人班——周恩来班、宋庆龄班、钱学森班、雷锋班、孔子班,就是希望“榜样的力量”能开拓孩子们的视野和胸怀。

雷锋是一名普通的战士,但他立足本职、在平凡的工作中创造出不平凡业绩,立过二等功一次、三等功两次,“雷锋精神”影响了后来一代一代的中国人,2019年,雷锋被评选为“最美奋斗者”。孔子被后世誉为“圣人”,其实孔子的生涯是很困顿的,他有3000弟子,成名的只有72个,但是他和他培养的弟子对推动社会发展的贡献非常大。再说钱学森,冒着生命危险,几经周折回到中国,之后好几十年扎根西北研究两弹。论亲情、论金钱、论舒适,钱老不成功,但就家国情怀和对中华民族的贡献,我觉得钱老的事业非常成功。通过名人班,我们感悟到“止于至善”的人生志向。

2022届高三学生在毕业季写过“给偶像的一封信”,立志学习生物医学专业的吕函霖同学以张孝骞等医学泰斗为榜样,勉励自己尽其所能研究低成本医疗器械,让先进的医疗福利惠及更多人。立志学习教育专业的王米拉同学以张桂梅校长为榜样,将“用一朵云推动另一朵云”的信念和使命传递下去。立志学习人工智能的田俊杰同学以钱学森为榜样,追随前人科技报国的理想。

学校拍过一个反映毕业生理想的短片《未来》,学生们各抒己见,表达自己的志向和对未来的期许:投身公益宣传非遗文化,投身教育培养全人,投身医疗让更多人享受一流医疗,投身基建行业助力区域平衡发展,做创业公司发挥自身价值,画漫画弘扬社会正能量……我们惊喜地发现,孩子们在多元的职业取向中,都有一份责任担当,都在为更美好的未来贡献自己的光和热。

高中学生进行职业体验

我们国家有育人三问——培养什么人,怎样培养人,为谁培养人。我们学校的培养目标是“培养具有中国灵魂、国际视野、跨文化交流能力的社会主义建设者和接班人”。无论大家选择什么专业,未来在什么领域工作,我希望同学们能够将人生的志向融入国家发展和民族复兴,用事业上的成就报效祖国,用世界的眼光来维护家国情怀。