什么实验可以让我们找到空气中既有助燃气体也有不助燃气体的证据?星际穿越那些硬科学和霍金的研究有什么关系?为什么居里夫人两获诺贝尔奖,镭对人类到底意味着什么?面对这个世界,孩子们的好奇心和求知欲总是无穷无尽的,他们这种对于未知事物的好奇,就是科学技术产生并发展的起源,也是我们不断推进学校科学教育的原因和目的。

从刀耕火种到农耕文明,从农耕文明到机械文明,从移动互联网到人工智能再到未来科技,每一阶段,人类生活与生产的变化都源于科技的进步,而教育为孩子们的探索提供了方法与工具。

科学思维和实践能力,需要日积月累的积淀

曾有老师向我展示过我校一个高中毕业生发的一条朋友圈:“在大学的物理实验课上,有很多外国学生认为中国学生动手能力差,不愿意在分组时和中国学生一组。于是,我作为实验课堂上唯一的中国学生,在分组时就被剩下了,只能一个人一组。但我第一个完成实验从实验室走出的时候,看到大家惊愕的眼神,我特别开心。”

当我看到这条朋友圈动态的时候,心中真是有说不出的喜悦与自豪。在我看来,学校教育的一大主要功能就是要唤醒和保护孩子对学科学习的兴趣,学生对学科学习的真正持久的动力,一定是源于来自内心的兴趣。

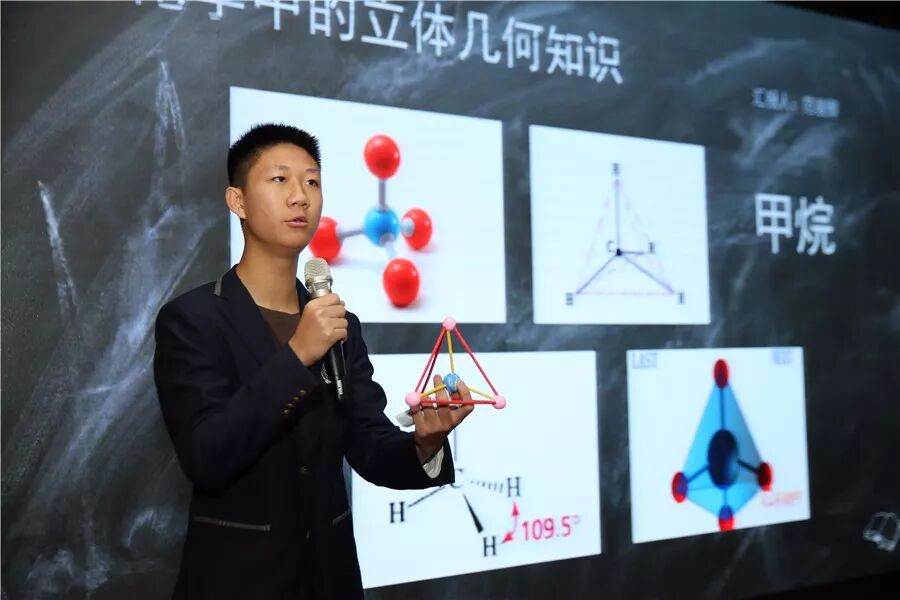

我校成立“钱学森班”,以名人精神引导学生学习科学;建设“科幻空间”,让学生感受并学习最前沿的科技发明与设备;小学、初中开展科技节,设置几百个实验项目,让每一个孩子都能拥有动手实践的机会,初中、高中开展STEAM课程,将科学实验与学科知识的融合做到实处等,都是为了不断唤醒与引导学生对科学的学习兴趣,培养他们的科学思维,提升他们进行科学实验与实践的能力。这一过程是漫长的,学生热爱科学远远不够,还需要学校、家庭、社会提供系统的课程和丰富的机会,鼓励学生在不间断的学习中积累知识、提高能力。

“钱学森班”学子受邀参加2017“全球航天探索大会”开幕式,

向航天员王亚平提问

二十一世纪学子亮相“逐梦航天——2019中国航天日文艺晚会”

STEAM课程,助力学生科学素养提升

热爱科学的种子,从学生启蒙阶段开始播撒

“钱学森班”大多是在高等院校开设的,但我校的“钱学森班”却设在了小学。我们认为,科学的种子种得越早越好。从小学一年级开始,我校就给学生配备了学历达到研究生及以上水平的科学教师,将科学课程、计算机课、博识课进行整合,完成学科融合,增加课时,扩充课堂容量,让学生从小就能得到更系统、更高端的科学教育。在教师不断的引导下,在丰富的活动的刺激下,在完善健全的课程体系的支持下,学生逐渐掌握了科学思维方法,不断增强思维能力,开始尝试用科学的方式去逐步探索这个世界,印证自己的猜想,也拥有了极高的科学实践能力。

2019年寒假,我校高中学生参加了空间站搭载青少年科学实验方案训练营,与来自北京四中、101中学、首师大附中、上海七宝中学、上海闵行三中、贵阳一中等全国各地的多所航天特色学校的队伍开始了为期五天的激烈角逐。学生们提出的关于实验产黄青霉菌的繁殖的方案得到了指导专家的一致好评,专家们肯定了这个选题的创意与实际应用价值,认为一旦对于产黄青霉菌研究成功,我国就向太空制药自给自足迈出了一大步,我校学生的科学素养与科学思维能力可见一斑。

教育的方向决定了民族未来发展的方向,我们现在迈出的每一步都在通向未来。学校要厘清科学教育的本质与发展路径,为学生提供专业而高效的科学教育。只有这样才能为学生的终身发展奠基,才能为学生的终身学习奠基,才能培养出真正具有科学素养的新世纪人才,期待未来从我们的校园里涌现出更多“钱学森”,走出更多中国自己培养的诺贝尔奖获得者。