2018年10月19日,北京市二十一世纪国际学校初二学生海尔夫主演的电影《向阳的日子》在百老汇影院上映。

海尔夫同学的表演细腻地刻画了一个弱小孩童倔强而敏感的内心世界。那一天,海尔夫全班同学在家长和老师的陪伴下,走进影院,看到了身边小伙伴在大银幕上的精彩表演。他们被深深地震撼了……

看电影、评电影、拍电影、演电影,是一个螺旋式上升的过程,海尔夫主演的影片上映后,得到了观众的一致好评,在学校更是引起了轰动,全校的必修课——电影课也再次在教育界引起了高度关注。从2015年成立电影课程项目组,到2016年3月第一堂电影课,到每年的影视节、“微电影”活动展,再到海尔夫成功登上院线影片,这里的学生在电影课堂里,遇见了更丰富、更立体的自我。

“使观看优秀影片成为每名中小学生的必修内容,保障每名中小学生每学期至少免费观看两次优秀影片”,教育部、中共中央宣传部2018年印发的《关于加强中小学影视教育的指导意见》指出的这一条,二十一世纪国际学校在三年前便做到了。

电影课程,不止是看电影,而是搭建循序渐进的成长扶梯

将电影变成一门课程,是一项系统的工程,没有现成的教材和体系,可供借鉴的经验也很少,我们便摸着石头过河,一步一步往前蹚。

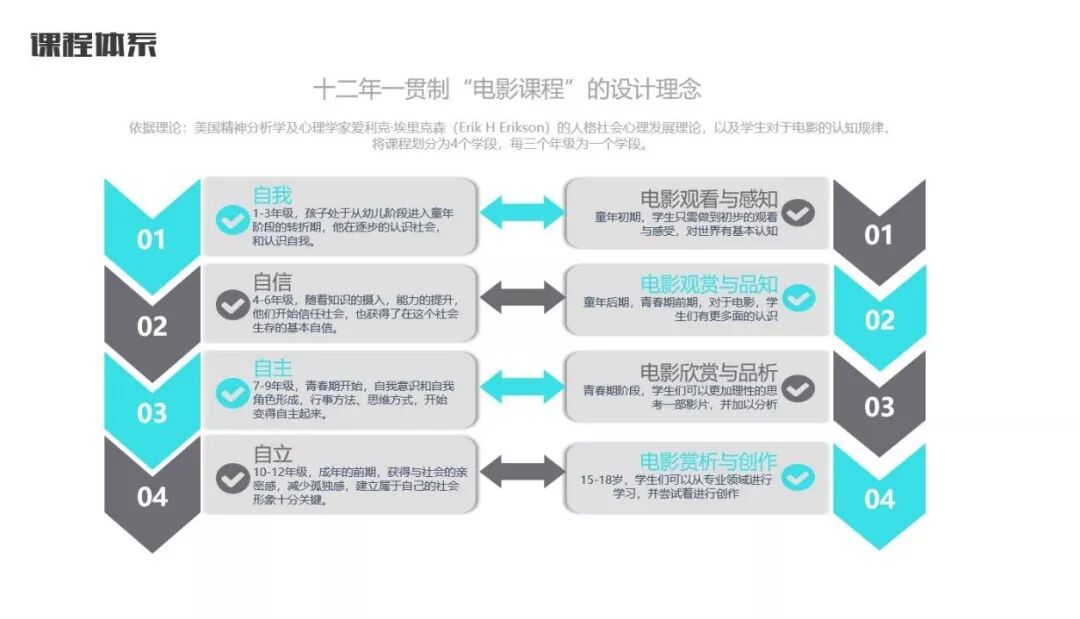

依据学生年龄,合理划分课程布局

《关于加强中小学影视教育的指导意见》指出:加强中小学影视教育,必须遵循中小学生年龄特点和认知规律,统筹影视教育资源,完善工作协调机制,让中小学生在影视教育中感受世界、开阔视野、体验情感,促进他们身心健康和全面发展。

我校的电影课程恰恰印证了这点。2015年,项目组成立初期,老师们咨询儿童心理学家、教育学家以及学生对于电影的认知规律,将课程划分为4个学段,每三个年级为一个学段。

根据学段任务,项目组教师分别编写了《电影观看与感知》《电影观赏与品知》《电影欣赏与品析》《电影赏析与创作》四本校本教材。

从学生成长需求出发,筛选优秀影片

每个年级每月观看一部影片,每学年除考试、研学等特殊时段,有8个月可以正常上课,即12个年级共上96节课,再加上每个学段结束时的过渡电影,共计100部优秀电影。弘扬传统文化、爱国主义精神,再现百态人生、关照心灵成长,反思社会现象、启发学生思考,展现科技魅力、激发学生想象,描绘大千世界、剖析人性本质……中外电影交相融汇,极大地拓展了学生的视野和精神世界。

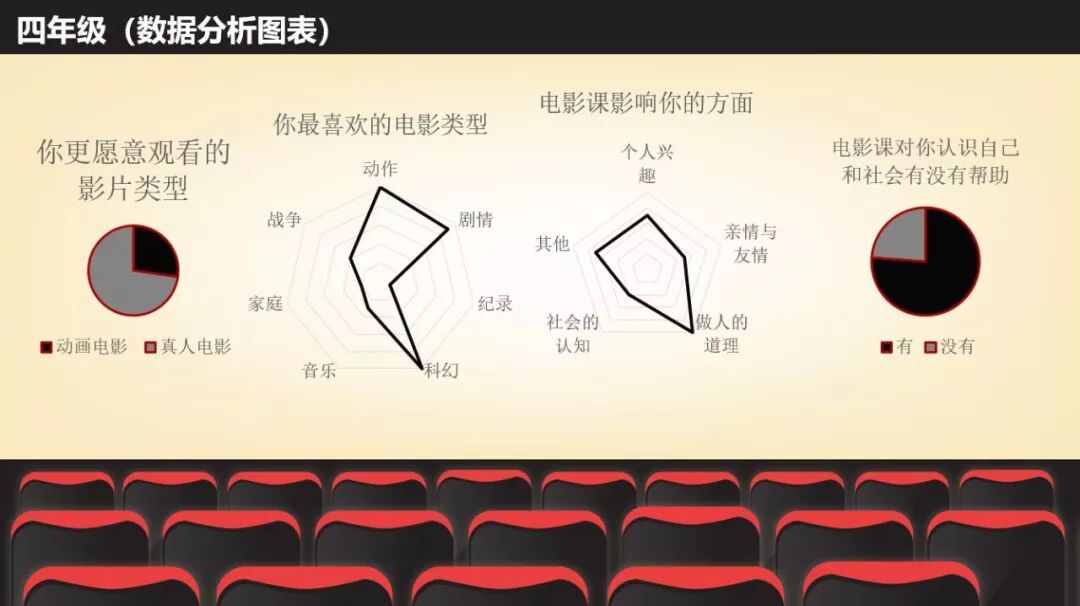

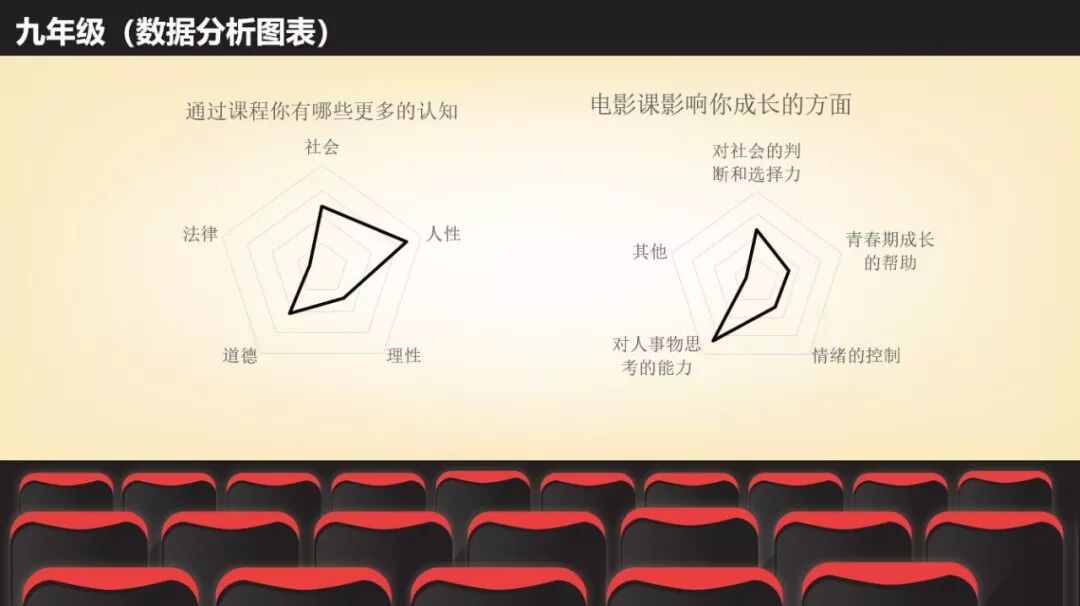

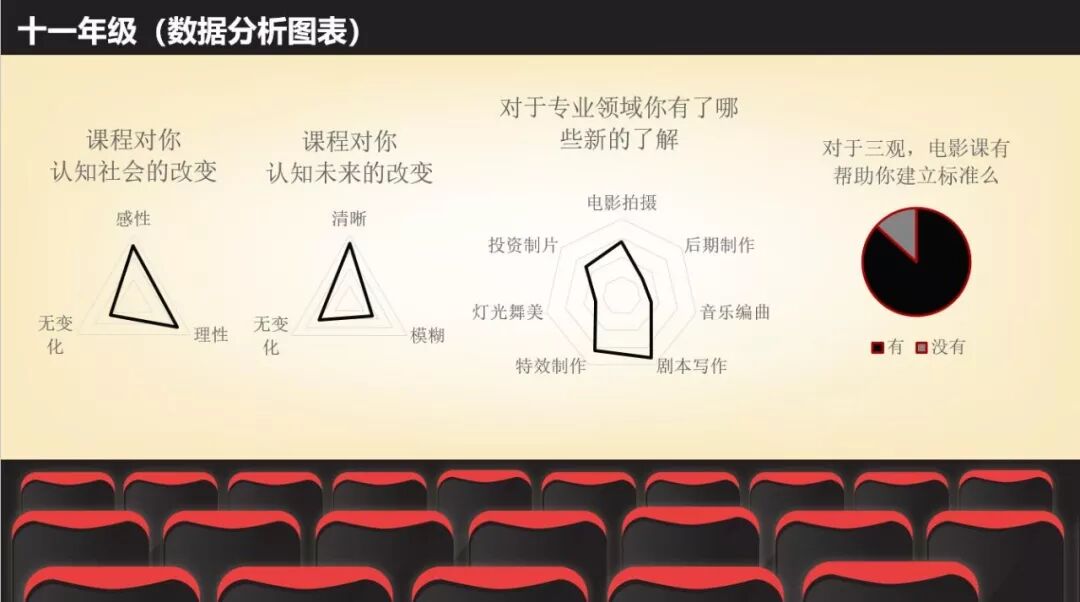

在开设电影课程的过程中,我们十分注重学生的需求和反馈,通过调查问卷的形式,深入了解各个学段学生的心理和认知特点,随时调整电影和课程设置。

通过调查问卷,我们发现各个年龄段学生对电影的认知和喜好存在很大差异,而且随着年龄的增长,他们看待电影更加理性、深刻。在低龄段,动作、科幻电影最受欢迎,而在高龄段,聚焦人性、道德、社会的电影则更加深入人心。同学们真正走进了电影的内核。通过学习电影课程,学生的认知水平、价值观念、专业技能得到了提升。

课前导入—课中观影—课后反馈,每节电影课都是一串完整的链条

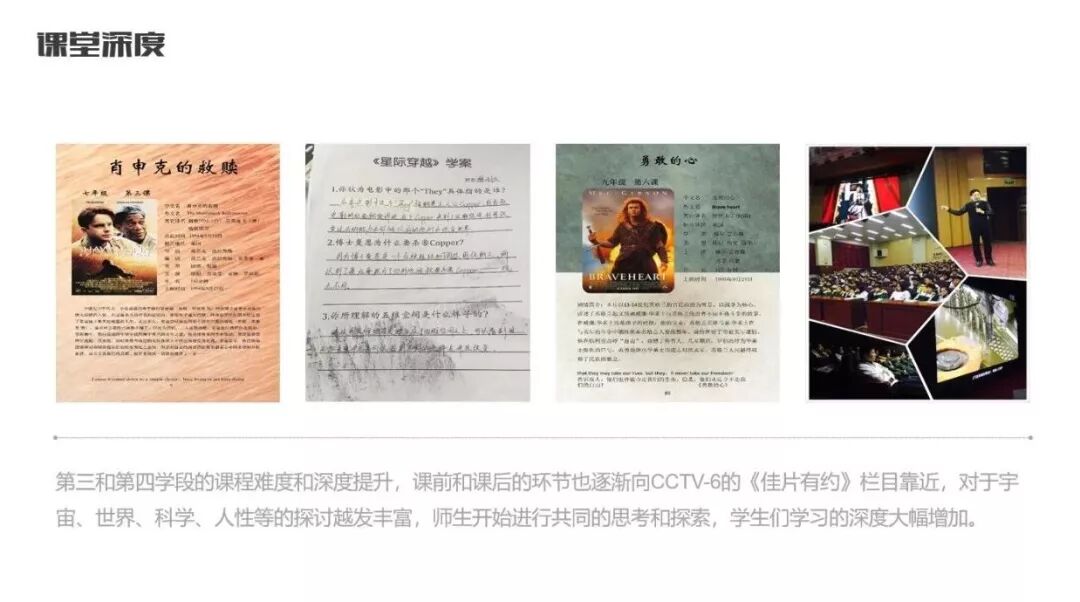

如果电影课仅仅是让学生看一部电影,受到视听和心灵上的短暂冲击,那他们完全可以去效果更好的电影院观看。为了让每部电影发挥最大的教化作用,我们设置了课堂三环节:课前导入—课中观影—课后反馈。

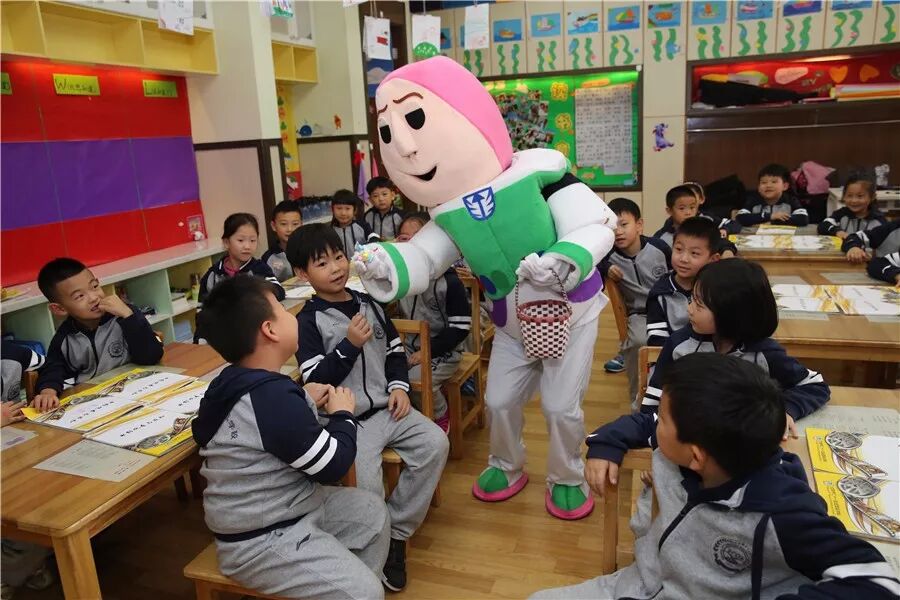

观影前,老师要根据不同年龄,设计不同的课前导入环节。比如,一年级老师穿上厚重的道具服变身为影片中的主人公“巴斯光年”和同学们亲密接触;七年级的老师让学生进行情景表演,再现影片中的经典桥段;还有辩论赛、舞蹈、拼图比赛、功夫表演、模拟法庭等多种形式。当学生激情满满地看完电影后,老师则根据不同年级的特点、不同电影的内容,设计了形式各异的课堂反馈作业。比如,“涂鸦表达”“花絮抢答”“故事延展”“经典语录赏析”“一句话说感想”等,包含写、评、画、演等多种形式。课后,还有相关话题的辩论赛、相关电影的深度影评、动画人物的角色扮演、电影剧本的续写或仿写等,学生参与热情高涨,成果显著。

2

从输入到输出,电影课让学生在反思中成长、在热爱中创作

《指导意见》中提出电影课程应包含看电影、评电影、拍电影、演电影四个方面。我们在探索中,已经触摸到了更多的形式和花样。电影课程不仅仅定位于看电影,还开展了电影评论、电影表演、电影配音、微电影创作、影视节(周)等活动,让中小学生在看电影、评电影、拍电影、演电影中收获体会和成长。

高中学生对电影课程的认知更加深入:

“电影课是我们高中生涯极大的调剂和改善,让我们以别样的角度认识了这个世界。电影里的世界光怪陆离,电影里的故事千奇百怪,电影里的人千姿百态,但电影也是牢牢扎根于我们的生活,归根到底讲的还是人的故事。每一部电影,都是另一个世界的窗口,让我们看到了不一样的人生。”

“电影是一种传播思想和感情的媒介,我们可以从中领略他人的人生、回顾自己的经历,汲取成长的养分。”

“我们虽然从小就接触一些影视作品,但对它们的认识总是感性的,很少会留下深刻的印象。但是通过电影课程,我们可以全面系统地了解影视艺术的发展历程,例如从最初的黑白哑剧,到后来‘声色俱全’的作品。电影仿佛一个个老者讲述着自己的经历,告诫着我们,激励着我们。”

电影课程项目负责人郭明老师说:

“校园里的生活,色彩和温度比较单一,而电影则不然,它可以让学生在没有任何伤害的前提下,去感受世界的炙热和人生的残酷,让学生能够去品读各种人生,了解各种社会形态,且能够安全、健康地成长和思考。同时,让他们逐渐拥有内心的温度,去勇敢地面对世界、社会和未来。”

在电影课开始之前,2014年9月,我们其实已经开设了影视编导选修课,注重提高学生的专业技术,至今为止已经有将近400位学生从中受益。后来,我们将电影课与影视编导、戏剧课结合起来,形成了一套有机结合的综合实践体系,让学生学会欣赏电影、编写剧本、自主表演、制作成品,他们很多人在这里找到了自己的理想,打开了另类的人生。

高中学生会秘书长李俊锋带着一个三十人左右的学生团队,他们除了独立完成每周一期30分钟的校园电视台节目,还负责全校各学部的“微电影”制作。李俊锋在初中时尝鲜了电影课和影视编导课,如今已成为学生中的“大牛”。有一次我在美国参加蓝带会议,开会期间发现缺少一个素材,就打越洋电话向他求助,短短一天时间,他选择拍摄对象、编写剧本、制作成品,晚上就把这个“微电影”发给我了,效率之高、质量之好令人吃惊。如今,他正在向全美传媒学院排名第一的南加州大学传媒系冲刺。

2019年,初二八个班的学生在外教的带领下,用一个寒假的时间制作了多部“微电影”,融入了各自的班级文化、学生个性,体现了中西理念的交融。

此外,我校小学、初中、高中学生的中、英文戏剧表演在海淀区、北京市高规格大赛中屡屡夺冠,展示了一贯制电影、戏剧课程的建设成果,学生综合素养迅速提升。

2017年,胡宇慷同学放弃了加州大学伯克利分校,选择了梦想中的纽约大学导演系,圆他多年的导演梦。

……

电影课程并非只是看电影,一堂好的电影课不仅仅是在课上带给学生艺术的享受、传达教育思想,更是要在生活中指引他们。在《指导意见》的引领下,我们将进一步拓宽影片领域,更加明确教育主题,为学生搭配营养全面的“精神大餐”。