2018年11月,加拿大四所大学的“藏独学生社团”联合在一起,请窜访加拿大的“藏独”头目之一到多伦多大学进行了一场宣扬“藏独”的演讲。活动当天,一群留学加拿大的中国学生手举国旗、海报,在会场外进行了一场和平抵抗活动。他们的出现,力挫“藏独”的气焰,更让世人看到了中国年轻一代爱国的决心和勇气。北京市二十一世纪国际学校2017届毕业生于涛便是组织者之一。他在倡议中提到:“此次活动坚持非暴力,合法合理实行言论以及集会自由,通过海报、图片等方式展现西藏解放前后的对比,以事实反驳藏独组织的造谣与中伤……我们相信一个人的爱国感情、维护祖国利益的决心和摆事实讲道理的态度是会赢得世界上大多数人敬重的……”

2019年“港独”暴动期间,分散在英国、澳大利亚、中国香港等各地的二十一世纪国际学校毕业生唱响国歌,以各种形式进行了爱国活动。

初中研学路上,在参观完台儿庄大战纪念馆后,有个男孩默默地哭了,老师了解情况后得知,孩子在参观前被相关的英雄事迹所感动,再到馆内听讲解、看纪录片、合唱《我和我的祖国》,了解我们国家屈辱的过往、叹息今日美好生活的不易,情感不断翻腾,他已经快要绷不住了,直到最后站队,他看到有一位同学的国旗掉在地上且没有被发现,他就彻底忍不住了,他无法接受国旗受到如此的对待……孩子赤诚的爱国之心在研学中被彻底激发,有很多孩子感叹:“我们今天的生活来得太不容易了,在纪念馆里都不敢大声讲话、不敢调皮,怕愧对这些牺牲了的英雄们!”

20世纪90年代初的一天,张杰庭先生到马来西亚访问时走进一家杂货店,想买一些特产。店里的老人试探性地问他:“您是台湾人?香港人?”当张杰庭说是大陆人时,老人很激动地送给他一个锡盘,并殷切地交代:“年轻人好好干!咱们中国强大了,我们这些人在国外才会有地位!”洗碗工、打杂工、钟点工……看到华人在海外生活的境遇,有感于他们的社会地位,从那时起,张杰庭先生便立志办一所新型学校,为祖国培养豪迈的中国人。由此,他在1993年创办了北京市二十一世纪国际学校(原北京市二十一世纪实验学校),并提出了校训“做豪迈的中国人”。不仅爱国,还要在国际舞台上昂首挺胸、彰显豪迈,这句话扬起了多少教师、学生心中的船帆,让他们立下了远大的理想。

爱国主义教育对于这所国际学校来说,不是锦上添花,而是建校的初衷和根本。

当得知已经毕业的学子在特殊时刻,能够勇敢地站出来,在保护自身安全的前提下,有理有据地为祖国发声,我欣慰不已。我们爱国教育十二年的纵向布局、大课堂的横向延伸,在远方学子的身上结出了硕果,建校的初衷也达到了。我们是如何在新时代落实爱国主义教育的呢?这是一项复杂而深入的工程。

当代社会对爱国主义教育提出新的要求

进入新时代,爱国主义教育也发生了深层次的变化。随着习总书记“中国梦”的提出,我们的教育就要为实现中华民族的伟大复兴、建设中国特色社会主义培养栋梁之才。对学生进行单纯的热爱祖国山水、热爱传统文化的精神塑造已不能满足国家未来发展的需求,我们的学生不仅要心中有祖国,还要有能力、有技术落实到行动中,扎扎实实为祖国做贡献。这就要求,我们的教育不仅植根传统,还要面向未来,所以,在校训的基础上,我们进一步细化了培养目标,提出了培养具有“中国灵魂、国际视野和跨文化交流能力的世界公民”。

中华民族的历史长河中,积淀了丰富而璀璨的文学经典,明哲先贤的智慧与文化熔铸了华夏民族的精神脊梁。学生从小浸润其中,无形之中便树立了文化自信。

1-6年级重在“诵读”。2013年,小学开设“经典诵读”课程,从浩如烟海的传统文学作品中筛选出适合低龄学生学习的经典作品,开发各年级的校本教材《快乐诵读》。每周一、周三、周五的晨读,学生朗诵古诗词、国学经典与现当代诗歌,在朗朗书声中开启一天的学习生活。

7-9年级重在“品读”。学校把选课走班模式下的语文教学分成了基础语文、基础阅读(群文阅读)、名著阅读、古诗词阅读、文言阅读等模块,编写了《名著阅读学程》《美文悦读》《名著宝典》《诗词大会》等读本。经典传承到了这个阶段不再是死记硬背,而是把重点转移到理解上来,学校对此进行了专门的课程和评价设计。

10-12年级重在“研读”。高中阶段学生的经典阅读真正进入内化阶段,他们开始思考、研究、批判与输出,开始从辨证的角度研读经典名著。高一、高二以文学比较阅读为主。高三学生开设了《<红楼梦>欣赏与研读》课程,通过深入研读《红楼梦》,提升学生文学鉴赏水平,提高学生的文化修养。课程之外,高中开设常规读书会,并在选课走班背景下,为学生提供了特色的阅读环境,充实文学书籍。经常开展阅读主题活动,例如读书报告会,名家进校园等活动,提升学生的阅读兴趣。

㈠社会大课堂,学生在实地考察中寻根文明、认识历史

学校开设了完善的一贯制研学旅行课程。1—5年级为“京内主题研学”,每年六个主题,每月一次,学生5年内不重复地走遍京内的博物馆、科技馆、历史古迹等。6—9年级为“国内文化研学”,每学期1次,包括荆楚文化——武汉线、儒家文化——齐鲁线、汉唐文化——西安线、海派文化——上海线、工业文化——沈大线、晋商文化——山西线等十几门课程。学生走进祖国名山大川、文化景点,溯源华夏文明。10—12年级为“世界文明研学”,每学期1次,学生走出国门,了解世界各地文明,以更加开阔的视野对比中外文化,民族自豪感与爱国之情油然而生。

国内研学中的红色爱国教育基地,让孩子们震撼不已:

“我们仿佛听见了受灾同胞那凄惨的叫声,看见了那被杀戮同胞无助的眼神。礼堂里的所有参观者肃穆地站着,每个人都低着头,屏住呼吸,悼念那些战死沙场的英雄和奋勇抵抗外侵者的百姓们。”

“‘九·一八’事变,是中国的一场浩劫,是一件令中外震惊的侵华事件。当我在馆里待的时间越长,我的感触就越深,他们残忍地屠杀抗日英雄也让我震惊。但是中国人并没有放弃,革命烈士用血肉之躯筑成了新的长城,我为我的祖国感到自豪!”

㈡学科大课堂,全方位、立体化的爱国教育震撼学生心灵

在二十一世纪国际学校,除常规的政史地等学科课程以外,每年9月18日前夕,高中学生都会上一堂爱国主义的综合大课堂。这堂课,历史、语文、政治三位老师从不同的角度,为同学们解读中华儿女浴血奋战,抗击日寇的民族奋斗史,激励将来要走出国门的二十一世纪学子,牢记历史,留学报国,做豪迈的中国人。学生写下的感言发自肺腑,令人深思:

我是在一个和平的国家接受良好教育的学生,能在稳定的社会环境中学习是值得珍惜,让人感激的,这是革命先烈奋斗的结果。这堂历史课让我了解到,我的祖国不仅是礼仪之邦,有着不犯他人的操守,也有击败敌人的气魄与勇气。我们要以家国情怀、国际视野,为国家更好的未来不断奋斗,以青春之我创无限可能。

这段历史让我感受到思想觉醒的重要性。如果当时我们不寄希望于外界,而是尽早团结起来一致对外,或许日本人根本就无法攻进来。所以,现在的我们,一方面要学习知识,一方面还要学习中华民族自强不息的精神,学习共产党人先进的思想觉悟,激发自己的爱国热情和民族自豪感,做豪迈的中国人。

年轻的共产党人,因为共同的理想抱负团结在一起,因为他们,新中国才屹立在世界东方。作为新时代青少年,我们应该有担当,阳光向上,认真完成学生的本业。

更多详情见链接:

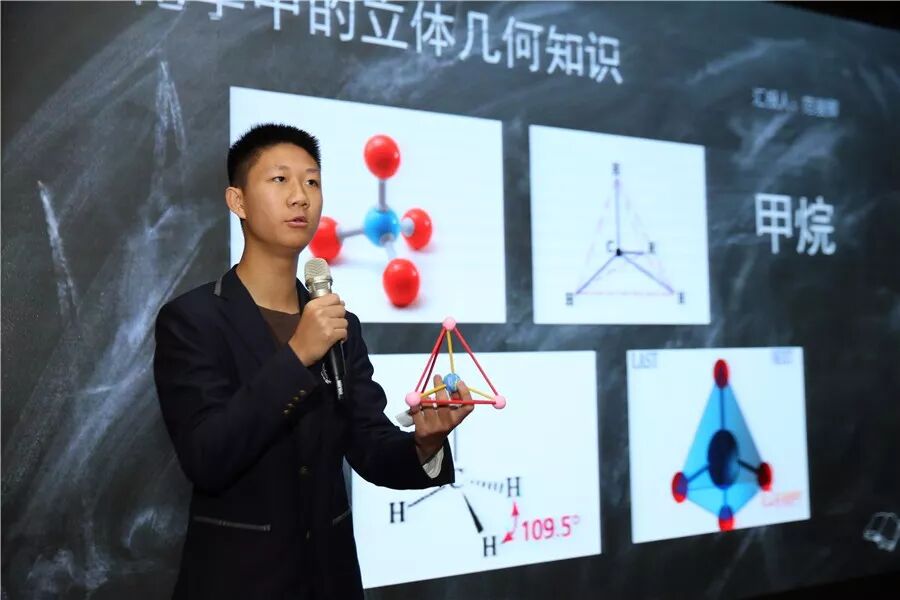

㈢小初高科学课程,培养学生面向未来的素养

落后就要挨打,这是永恒的真理。仅仅停留在爱国之情、报国之志上,却不懂得用知识与科技武装自己,当外敌来袭时,所有的情怀都将化为泡沫,不堪一击。这是新时代对爱国教育提出的课题,学校只有扎扎实实为祖国培养了面向未来的高科技、高素养人才,才是真正将爱国教育落到了实处,才为学生奠定了立足未来社会的基础。二十一世纪国际学校早在几年前便认识到科学教育对学生的重要性,斥资修建高端科技教室,聘请专业科学教师,并围绕科学课程开展了丰富多彩的活动。

小学每年一届的“科技节”活动设置“谁来挑战”“科学游园会”“科技讲座”“Science Fair小课题”等多项科技活动。孩子们从日常生活的现象入手,研究科学原理,动手做实验,进行作品拍卖、小组PK,与各界科学家面对面,热爱科学的种子从小便种进了心里。

初中“科技节”活动的实验巡礼、知识竞赛囊括了物理、化学、生物等各学科知识,同学们在做实验的过程中将知识融会贯通,同时与现代生活相结合,更加理解了科学的实用价值。在制作世界著名科学家的海报展板时,他们深入了解科学家的事迹,深深为其科学精神所感染。

高中STEAM项目的开展与汇报,在知识的深度与广度上进一步提高。同学们从自身兴趣爱好出发,在科学实验中结合世界前沿科技,玩出了更多花样与新意。他们通过化学知识来侦破离奇案件,并拍成了微电影,他们综合运用科学、技术、工程和数学等知识进行“过山车设计与模型制作”,他们安装软件、进行电脑编程,用计算机识别车牌……

此外,我们组织学生参加外界各类科技比赛,他们在全国“神箭神舟杯”航天知识大赛荣获一等奖,在“FIRST机器人挑战赛”中进入四强,在“蓝天飞梦—全国青少年模拟飞行精英赛”中多名同学荣获一、二等奖,在“空间搭载青少年科学实验方案”活动、全国青少年未来工程师博览与竞赛,以及国际物理、化学等学科竞赛中崭获了多项荣誉。

具有中国灵魂的他们,将是未来建设祖国的中流砥柱。

作为一所国际学校,我们始终把学生中国灵魂的培养放在首位,使其昂首挺胸、堂堂正正地走出去,时刻心系祖国,学成回馈家庭、报效国家。党组织在学校的发展中起到了核心引领作用,营造了充满正能量的校园文化。

㈠党建带动队建,创设“榜样教育”模式

学校少先队在小学创设了“周恩来班”“雷锋班”“少年孔子班”“钱学森班”和“宋庆龄班”,以此开展了名人教育活动,其中有:读名人书籍,访名人故居,听名人讲座,学名人精神等。学校邀请周秉德女士、罗援将军等举办讲座,追忆周总理生平故事;通过各种形式,纪念周恩来诞辰;前往天津邓颖超纪念馆和南开中学缅怀总理,赴江苏淮安,追寻总理足迹。学校邀请陶克将军讲述雷锋的故事,“雷锋班”师生清明节前往卢沟桥,悼念革命烈士。邀请孔子学院老师讲述孔子生平,让孩子们了解儒家文化。让学生观看《钱学森》影片,了解一代科学家冲破阻碍争取回国,奉献一生的事迹。走进宋庆龄故居,让学生了解宋庆龄的故事。

㈡党建带动团建,创设“基地教育”模式

党总支积极影响着学校共青团的发展,开展革命教育主题活动,创设“基地教育”模式。其中,组织全体学生前往“抗日战争纪念馆”,举行退队建团仪式,在庄严隆重的祭奠英烈活动中,让学生们牢记历史;组织学生前往国家博物馆,参观“伟大的变革”大型展览,了解国家发展历程;组织学生参加少年先锋岗活动,向人民英雄致敬。在过程中,共青团不断挖掘革命教育基地资源,构建新型教育模式,培养了中学生对党和国家的深情热爱。

㈢以党建带动学生会工作,创设“实践教育”模式

学校学生会在党组织的带领下,创设了独具特色的“实践教育”模式。其中,组织学生走进社区服务中心、银行机构、律师事务所、各大院校研究院以及国内知名企业单位生产线,通过了解国家品牌,实地考察,亲身参与,帮助学生了解我国蓬勃发展的社会现状,对未来生涯进行规划。

可喜的是,在校学生、毕业生在外界以各种形式诠释了自己的爱国主义情怀,绽放了别样的精彩。2016年至今,学生在两届海淀区中学生主题辩论赛,“中国少年说”中学生辩论赛北京赛区、全国总决赛,首届“中关村杯”国际中学生华语辩论赛中取得了五连冠。在第二届“中关村杯”辩论赛中以五战五胜的骄人成绩挺进决赛,捧回亚军奖杯。辩论赛围绕“勤学修德明辨笃实——践行社会主义核心价值观”“新时代新青年新海淀”等主题展开,同学们在备赛、参赛过程中,更加辨证地分析问题,树立了正确的人生观、价值观。

高中学生独立组织各种公益活动,以自己的聪明才智弘扬正能量,成为一股清流。Special Summer社团连续三年暑假前往河南进行爱心支教,陪伴留守儿童,捐献文具书籍,北京电视台进行了专题报道;曹雅涵热心公益事业,于贵州苗寨成立“蜡染妈妈工坊”,既让打工妈妈回到留守儿童身边,又弘扬了传统文化,世界顶级商学院送上10万美金奖学金;很多学生的公益活动涉及到环保、医疗、教育等方方面面,他们在上学期间就已经全面融入社会,培养了公民意识与责任担当,这都是爱国的具体表现。