高中是孩子成长关键期,

亲子沟通与关系构建是许多家庭的关注焦点。

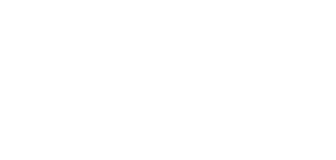

近期,我校高中部家长学校第二期成功举办。

高中部吴丹老师主持

本期“家长学校”特邀请国内知名心理专家张雯教授,为全体高中家长举办了《家庭教育的心理学智慧》专题讲座。

讲座围绕家庭教育的心理学智慧,探讨亲子沟通、青少年需求及家长养育方法。

张雯教授现场讲座

家长学校

现场家长积极参与

我们将张雯教授讲座的主要观点和部分内容整理成以下家校共育“智慧卡片”,

分享给家长朋友们。

让我们用教育和心理学的智慧,助力孩子们的成长和未来。

父母的自我成长是对孩子最好的教育。

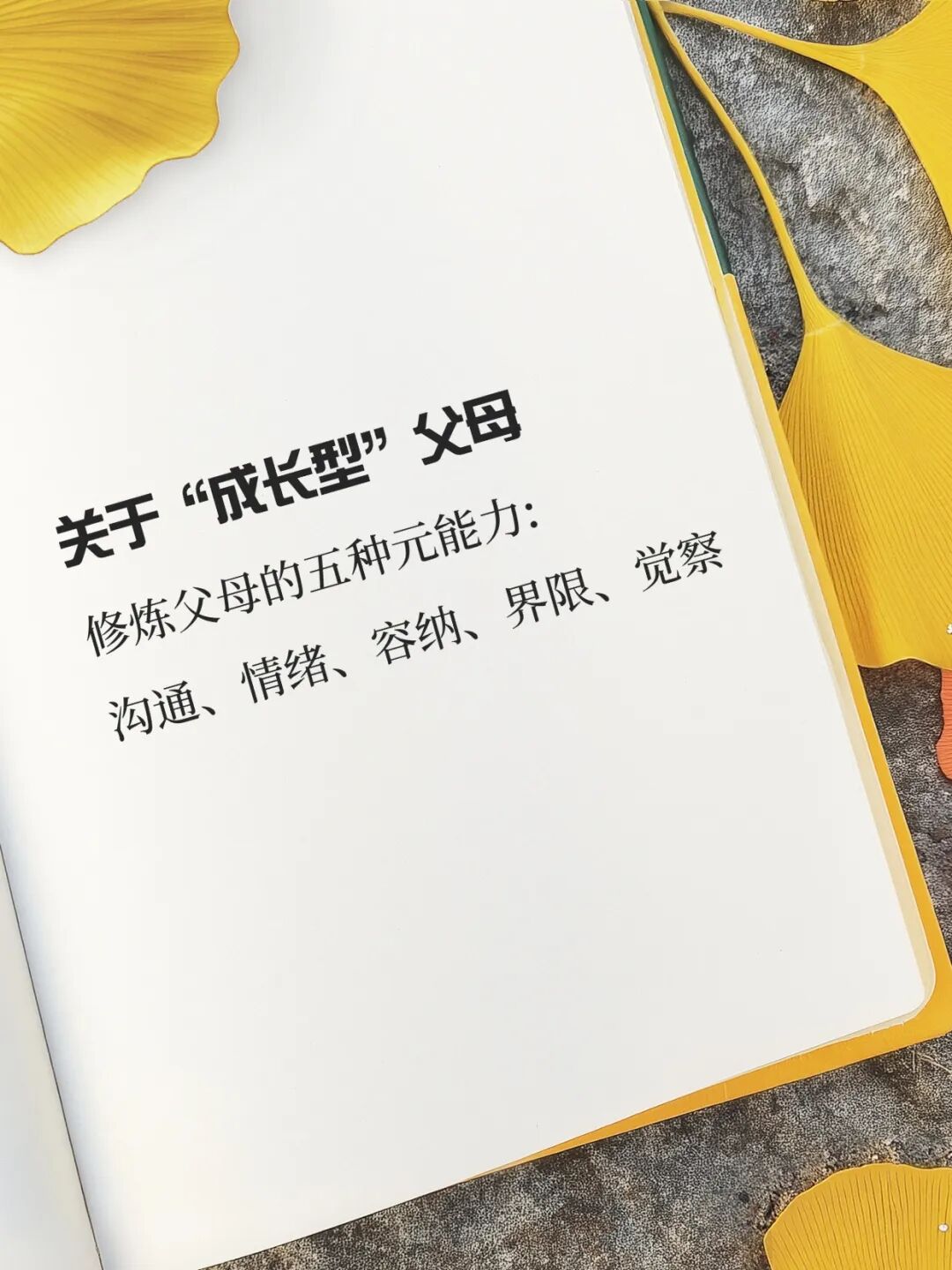

在张雯教授《父母的5堂必修课:家庭教育的心理学智慧》一书中,她倡导父母:不做管理型家长,而是做陪伴型家长、学习型家长、成长型家长。

做成长型家长,父母需要修炼五种“元能力”,包括沟通,情绪,容纳,界限和觉察。

成长型父母往往也是“心智化”较高的父母,他们具有较强的反思能力,包括自我反思和反思孩子的能力。当出现问题时,他们能借助孩子的状态去调整自己的状态,用调整状态后的自己再去与孩子沟通。

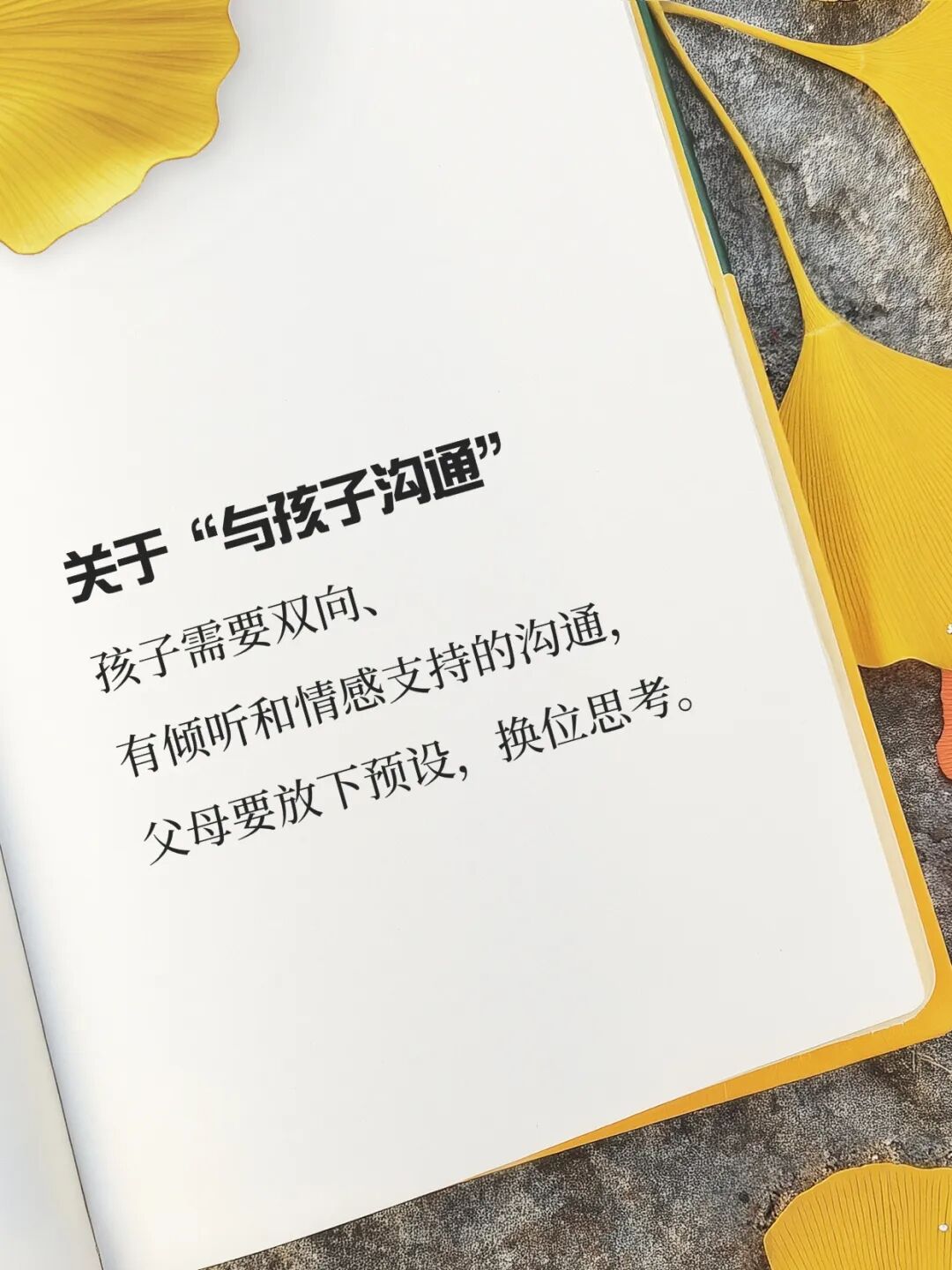

沟通其实是一件“很难”的事情,所以我们需要不断反思亲子间沟通的质量。

亲子间的沟通有一个常见问题:父母往往会用成年人的标准来衡量青少年,盯着他们的“不足之处”,这导致家长理解的沟通和孩子理解的沟通,经常是两码事。

孩子需要的沟通是双向的,他们期待父母“看见”他们的情绪,尊重他们的体验。这需要父母有共情能力,而往往,父母在沟通中并没有真正体会到孩子的情绪,甚至常常不自觉地用语言“贬低”孩子正在体验的情感。

真正的沟通,需要父母放下预设,站在孩子的角度去体验和感受。

作为父母,我们可以与孩子分享人生经验,但不要将自己的经历强加给孩子。

很多“高知高能”父母太想把自己的成功经验传授给孩子,想把“最好的”直给到下一代,期待孩子一口干了自己的“鸡汤”。但他们却忘记了,自己的那碗“鸡汤”也是通过曲折的人生经历呕心沥血熬出来的。

所以,在已知、经过协商的界限之内,要允许孩子去承担一定程度的风险,允许他们犯错并承担后果。

因为青春期的精神成长既有风险,也能带来成长。冒险的背后,是孩子渴望去拥抱不同生活的可能性,也正是在这个过程中,他们的认知才能得到发展,心智化能力(自我反思能力)才会增强。

我们可以把青春期孩子的情绪理解为“一套很灵敏的油门系统加一套尚在完善中的刹车系统”。

所以,在沟通中,孩子的情绪很容易被触发,很难收拾。

这个时候,我们首先需要自己冷静下来。父母可以学会察觉自己和孩子被激起的感受,双方到底在表达什么,想表达什么。我们也要学会容纳孩子和自己的情绪信号,只有先容纳,才有机会去思考,然后去确立沟通的边界和方法。

在沟通中,学会看见孩子的情绪,控制自己的情绪,做情绪管理的表率。

很多时候,我们急于给出“答案”,甚至当孩子遇到问题时,一旁帮忙的父母反而比孩子更享受解决问题的快乐。

其实,在遇到孩子成长中的任何问题时,我们都可以尝试用一种“可能性的思维”去跟孩子进行探讨,鼓励他们自己解决问题,获得技能、经验以及效能感。

在合作性的对话中,父母和孩子一起陈述问题,确定目标,每个人都可以参与提出可能的解决方案,考虑潜在方案的利弊,选择一个解决方案加以尝试,在必要时对方案进行评估、反思,改进行动。

在家庭中,父亲的第一个价值,就是照顾好妻子的身心。良好的父母关系就是小小世界的“社会保障体系”。

父亲角色的第二个价值,是调和母子之间的矛盾。如果母亲是孩子的主要管理者,父亲要守护好管理者的权威,让孩子既能感受到爱和照顾,又能遵守管理者设定的一些规则。有问题可以私下沟通改进,不要当着孩子面“拆台”。

父亲的第三个价值,是丰富孩子的世界。父亲可以给孩子带来某些不同的特质,让孩子看到镶嵌在他人格中的男性生命力——孩子对自己人生理想的构建,有一部分缘起于他们注视着父亲所爱的事业的时候;父亲闲暇时的爱好,会极大拓宽孩子的眼界,培养孩子对世界的想象力。

几乎所有青少年都希望与父母共度时光,尤其希望与父亲有更多的相处时间。

无论孩子多大,对父母的依恋感都一直存在,之所以青春期会出现亲子关系问题,是因为这个阶段孩子独立的需求最旺盛。

作为父母,我们要做的是建立合理的边界感,不要停止自我成长,运用家庭教育的心理学智慧,陪伴孩子成长。未来,无论孩子走得多远,都知道父母永远是他们的伙伴,家永远是他们身心的“安全基地”。

高中部马伟勋副校长寄语“家长学校”:

马伟勋副校长寄语

“多年来,学校一直非常重视学生身心健康,将其与学术能力置于同等重要地位。学校也已经建立起较完整的心理健康支撑体系,心理老师、班主任在呵护学生心理健康方面发挥着良好作用。

希望家长从管理型向陪伴型转变,既重视成绩更重视成长,提供资源也提供情感支持。

让我们以家长学校等多种方式建立家校共育联盟,携手助力孩子健康成长,培养内心强大、向阳而生的新时代青年。”